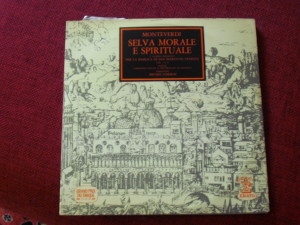

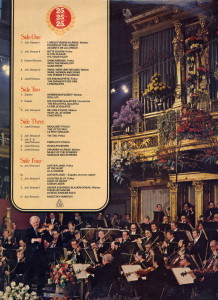

La Selva morale e spirituale (SV 252-288) è una collezione di musica sacra di Claudio Monteverdi. Pubblicata a Venezia nel 1640, contiene composizioni come Beatus Vir, Laudate pueri Dominum, Missa in illo tempore, Ut queant laxis, Gloria a 7, Salve Regina, Confitebor alla francese e altre.

Scarica qui selva morale e spirituale

La Selva Morale e Spirituale è in pratica un grande catalogo di opere varie e tra loro diverse che Monteverdi raccolse alla fine della sua vita, senza un particolare filo conduttore e senza una precisa destinazione celebrativa. Vi sono raccolti infatti lavori sia sacri che profani, composti nel corso dei trent’anni trascorsi a Venezia come Maestro di Cappella in San Marco: di conseguenza questa antologia contempla anche tutti i diversi stili sperimentati da Monteverdi in questo lungo periodo. Vi si trovano, ad esempio, sia brani a cappella in stile antico (Messa a 4 da cappella, Magnificat Secondo), sia composizioni per le solennità liturgiche scritte in stile concertante (Dixit Dominus Primo, Magnificat Primo). Le opere profane sono invece rappresentate da una serie di madrigali e canzonette morali che aprono il secondo CD, cui si aggiunge un Pianto della Madonna a voce sola sopra al Lamento d’Arianna, parodia del celebre Lamento d’Arianna. Si tratta dunque tutt’altro che di un’opera unitaria, ma di un ampio campionario di generi e di stili che si sviluppa per più di quattro ore di musica.

È facile immaginare le difficoltà che un interprete deve affrontare nel momento in cui si accinge ad eseguire una raccolta di questo genere caratterizzata da continui cambiamenti di stile e di genere nonché da un lungo sviluppo in termini temporali che spiazza le consuete linee di riferimento cronologico, poiché è necessario mantenere una coerenza stilistica quanto mai definita, trattandosi di un autore come Monteverdi. Konrad Junghänel, direttore del Cantus Cölln, ha pensato di organizzare il primo ed il terzo CD come se si trattasse di offici di Vespro, seguendo invece per il secondo il “principio storico della varietà e del contrasto”. In questo senso si può giustificare la scelta della parodia del Lamento d’Arianna come anello di congiunzione tra la sezione profana e quella sacra. Una scelta intelligente che aiuta l’ascoltatore a trovare un percorso che rende più fruibile un’opera altrimenti frammentaria e disarticolata ancorché ricca di pagine musicalmente straordinarie.

Il Cantus Cölln rivela immediatamente quella che è la sua caratteristica più rimarchevole e che ne fa oggi uno dei massimi ensemble che esplorano il repertorio rinascimentale e barocco: rispettare con severità e pertinenza filologica la cifra stilistica di ogni autore che affrontano e, nello stesso tempo, renderla attuale e fruibile al pubblico moderno. È come se conoscessero il segreto delle intenzioni di ogni compositore, sia esso Monteverdi, o Heinrich Schütz, o Johann Sebastian Bach, qualunque autore affrontino non corrono mai il rischio di assimilare l’uno all’altro, imponendo un suono o uno stile adatto per tutte le occasioni. Qui stanno, a nostro parere, il loro rigore e la loro modernità: mettere al servizio del testo musicale una tecnica eccezionale ed una sensibilità interpretativa che non prevarica mai le ragioni dell’opera ed il carattere musicale del compositore. Il loro stile asciutto, privo di compiacimento e ricco di comunicativa, entra nel cuore della parola e della scrittura musicale, che viene restituita con chiarezza esemplare. Padroni del fraseggio come pochi altri, riescono a puntualizzare cromatismi e contrasti senza mai perdere la fluidità e il senso profondo del discorso musicale. Esemplari nel canto a cappella, trovano anche meravigliosi equilibri tra i suoni nelle parti concertanti, serviti in questo caso, in modo eccellente, anche dal Concerto Palatino, responsabile della sezione dei fiati. La loro tenuta ritmica è stringente, non cede mai a cadute di tensione, così come è impossibile trovare momenti confusi o trascurati poiché uniscono alla perfezione esecutiva la naturalezza e la chiarezza dell’esposizione.

A tutte queste doti ricorre il Cantus Cölln nell’esecuzione della Selva morale e Spirituale di Monteverdi, e non potrebbe essere altrimenti considerata la varietà stilistica sopra descritta e soprattutto la difficoltà di cogliere il delicatissimo equilibrio monteverdiano tra musica e parola che in alcuni brani di questa raccolta tocca momenti davvero superbi come il Gloria a 7 voci che apre il terzo CD, in cui l’accentuazione delle note gravi sull’”Et in terra pax” crea un contrasto spettacolare tra l’idea di pace, associata in genere a suoni leggeri e argentini, e qui invece resa dalla solennità e dalla gravità di note profonde. Questo era il genio di Monteverdi, ma bisogna anche essere in grado di evidenziarlo, di farcelo ascoltare, conoscere ed apprezzare. Da manuale è anche l’interpretazione della Messa a 4 da cappella dove i rapporti tra le diverse voci risultano perfetti nel ristabilire quell’equilibrio che richiede un simile tributo allo stile polifonico cinquecentesco.

Sarebbe inutile evidenziare il grande lavoro e la caratura individuale dei solisti e delle varie sezioni poiché fortunatamente qui non ci sono né divi né primedonne, ma un gruppo di musicisti non autorefenziali ma intelligenti e semplici, così come ci appaiono nella bella foto, allegata al cofanetto, che li ritrae tutti insieme, in blue jeans e giacchette nere, molto informali, molto naturali, e molto “del nostro tempo”.