Scarica qui la Manon di Massenet

Manon è un’opera lirica in cinque atti e sei quadri di Jules Massenet, composta su libretto

di Henri Meilhac e Philippe Gille e soggetto tratto dal romanzo Histoire du chevalier des Grieux et

de Manon Lescaut dell’abate Antoine François Prévost.

Massenet cominciò a lavorare a quest’opera già nel 1881 e dopo poco più di due anni ebbe luogo la sua

prima rappresentazione Théâtre national de l’Opéra-Comique di Parigi il 19 gennaio 1884 con Marie Heilbron.

L’opera ebbe subito un’accoglienza trionfale ed il successo della première fu a lungo replicato (78 recite

subito e 2000 fino al 1952). Massenet ricevette i

complimenti da Čajkovskij, che si trovava a Parigi e che la vide rappresentata durante una delle repliche.

L’opera fu rappresentata nel Regno Unito al Royal Court Theatre di Liverpool il 17 gennaio 1885, al Royal

Lyceum Theatre di Edimburgo l’11 novembre ed al Grand Theatre di Glasgow il 25 novembre per il Carl Rosa

Opera Company nella traduzione di Joseph Bennett e negli Stati Uniti all’Academy of Music di New York il

23 dicembre dello stesso anno.

Al Wiener Staatsoper la premiere è stata il 19 novembre 1890 e fino ad oggi è andata in scena centodieci

volte.

Al Royal Italian Opera (oggi Royal Opera House) la prima è stata il 19 maggio 1891 e fu rappresentata in

Italia solo il 18 novembre 1893, quando avvenne la prima rappresentazione nel Teatro Carignano di Torino

nella traduzione italiana di Angelo Zanardini con la regia di Ruggero Leoncavallo. Al Teatro dell’Opera di

Roma va in scena il 21 aprile 1894.

Scarica qui La wally di Catalani

Nel 1889, Catalani iniziò la stesura della sua ultima opera (tratta da un racconto di Wilhelmine von Hillern),

terminandola nel marzo del 1891. Successivamente, nell’estate del medesimo anno, si recò in Tirolo assieme al

celebre scenografo Adolf Hohenstein per osservare gli usi e i costumi locali.

Il 20 gennaio 1892, La Wally andò in scena al Teatro alla Scala di Milano, con la direzione di Edoardo

Mascheroni e un esito molto buono (ebbe tredici repliche). Subito dopo, l’opera venne allestita con successo

anche in altre città, nonostante l’opposizione di Giuseppe Verdi, che accusava Catalani di scegliere soggetti

tedeschi, e che perciò lo vedeva come un traditore della patria (in seguito si pentirà però di tale giudizio).

L’opera arrivò anche ad Amburgo, dove venne diretta da Gustav Mahler, che la giudicò la migliore opera

italiana che aveva diretto. Vennero pianificate delle rappresentazioni anche per il Regio di Torino (1894),

da intendersi come una nuova prima (avendo Catalani modificato il finale dell’opera), ma il compositore non

potrà mai assistervi poiché morì nell’agosto del 1893.

La Wally è stata sempre considerata come la migliore di tutte le opere catalaniane, sia per la

bellezza della musica che per la coerente tenuta drammaturgica, che vieppiù si rafforza col nuovo finale.

E infatti, a dispetto delle forti riserve della critica, l’opera ebbe in passato una buona diffusione,

arrivando anche in America, soprattutto per merito di Arturo Toscanini, sincero ammiratore di Catalani,

che la dirigerà più volte (a una delle proprie figlie darà addirittura il nome di Wally e al proprio figlio

quello di Walter).

Soprattutto in Italia, la fama dell’opera si è nel tempo un po’ ridimensionata, al punto che di essa

si conosce solo la splendida romanza Ebben? Ne andrò lontana. Tuttavia, tramite un ascolto approfondito,

si possono cogliere altri momenti di grande ispirazione (ad esempio i preludi orchestrali al III e IV atto).

La Wally, insomma, è un’opera che attende una piena rivalutazione, vista l’importanza che riveste

nell’evoluzione dell’opera italiana, senza dimenticare l’influsso avuto sul giovane Giacomo Puccini,

che nel 1883 (ai tempi del Conservatorio) ebbe modo di assistere ad una replica di Dejanice che gli

piacque molto, e che in seguito prese spunto nella sua evoluzione proprio da Catalani, tra l’altro

lucchese come li.

Dopo la rappresentazione dell’opera al festival di Bregenz nel 1991, La Wally ha ripreso piede in alcuni

teatri centro-europei; successivamente le rappresentazioni si sono allargate alla Scandinavia e all’Europa

orientale. In Italia, al contrario, Catalani resta un compositore ancora da riscoprire.

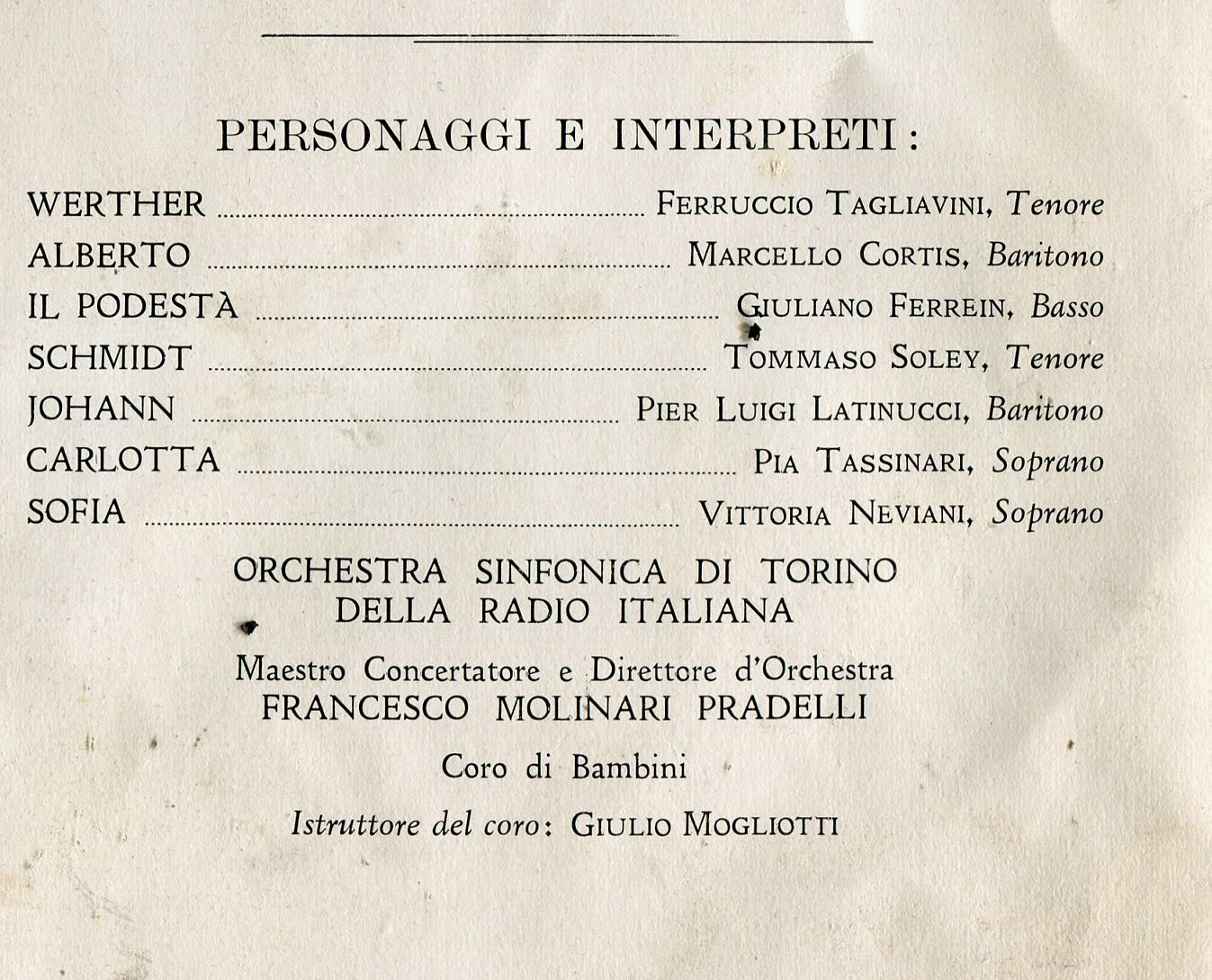

Scarica qui Werther di Massenet

Werther è un dramma lirico in quattro atti di Jules Massenet su libretto in francese di Édouard Blau, Paul Milliet e Georges Hartmann, tratto dal romanzo epistolare I dolori del giovane Werther di Goethe.

Massenet iniziò a lavorare su questo progetto fin dal 1880 e lo scrisse poi principalmente negli anni tra il 1885 e il 1887. Ma la prima rappresentazione, con libretto tradotto in tedesco da Max Kalbeck, avvenne solo nel 1892, il 16 febbraio al Wiener Staatsoper. Riscosse un buon successo e fino al 2013 ha avuto 120 recite viennesi. Il 13 novembre 1892 avviene la prima nel Deutsches Nationaltheater di Weimar. La prima rappresentazione della versione in francese si tenne al Grand Théâtre di Ginevra il 27 dicembre 1892.

Il 16 gennaio 1893 avviene la prima nel Théâtre national de l’Opéra-Comique di Parigi ed il 24 gennaio al La Monnaie/De Munt di Bruxelles.

Negli Stati Uniti il 29 marzo 1894 avviene la prima nell’Auditorium Building di Chicago con Jean de Reszke diretto da Luigi Mancinelli per il Metropolitan Opera e fino al 2004 ha avuto 73 rappresentazioni.

Nel Regno Unito la prima è stata l’11 giugno 1894 nel Royal Opera House, Covent Garden di Londra con de Reszke per la Sir Augustus Harris Opera Company.

Al Teatro alla Scala di Milano la prima è stata il 20 marzo 1895 nella traduzione di Giovanni Targioni-Tozzetti (librettista) e Guido Menasci con Rosina Storchio.

L’11 marzo 1897 avviene la prima nel Teatro del Corso di Bologna.

Al Teatro La Fenice di Venezia la prima è stata il 18 aprile 1897.

Il 26 giugno 1897 avviene la cinquantesima recita nel Théâtre national de l’Opéra-Comique.

Il 29 aprile 1899 avviene la prima nel Gran Teatre del Liceu di Barcellona.

Al Teatro Costanzi di Roma va in scena il 30 dicembre 1899 con Fernando De Lucia.

Il 13 gennaio 1901 avviene la prima nel Teatro Nazionale di Praga.

Il 28 febbraio 1901 avviene la prima nel Teatro Duse (Bologna).

Nel 1902 venne allestito a San Pietroburgo in una particolare edizione con il celebre baritono Mattia

Battistini nel ruolo di Werther, originariamente scritto per tenore, adattato appositamente al registro di

baritono dal compositore francese, tale era all’epoca il prestigio del cantante italiano.

Il 26 settembre 1905 avviene la centesima recita nel Théâtre national de l’Opéra-Comique.

Il 6 gennaio 1906 avviene la prima nel Teatro Regio di Parma ed il 16 aprile 1912 nel Teatro Verdi di Bologna

con Gilda Dalla Rizza.

Nel 1917 avviene la prima nel Teatro Apollo di Bologna e nel 1918 nel Teatro Comunale di Bologna diretta da

Rodolfo Ferrari.

Nel 1919 avviene la cinquecentesima recita nel Théâtre national de l’Opéra-Comique e nel 1920 la numero 570.

Nel 1920 avviene la prima nel Teatro Donizetti di Bergamo.

Nel 1928 avviene la millesima recita nel Théâtre national de l’Opéra-Comique con Giuseppe Lugo.

Nel 1935 avviene la prima nel Teatro Regio di Torino diretta da Franco Ghione con Iris Adami Corradetti con

Tito Schipa.

Al San Francisco Opera va in scena nel 1935 con Schipa diretto da Gaetano Merola.

Al Teatro Verdi (Trieste) va in scena nel 1943 con Schipa e Gianna Pederzini diretti da Franco Capuana.

Nel 1949 avviene la prima nel Teatro Nuovo di Torino diretta da Gianandrea Gavazzeni con Jolanda Gardino e

Cesare Valletti e nelle repliche la Pederzini e Schipa.

Nel 1950 avviene la prima nel Teatro Metastasio di Prato.

A Bilbao va in scena nel 1959 con Giuseppe Campora e Clara Petrella.

Al Glyndebourne Festival Opera va in scena nel 1966 con la London Philharmonic Orchestra diretta da Carlo

Felice Cillario.

Nel 1983 avviene la prima nel Theatre Royal di Glasgow, nel Theatre Royal di Newcastle, nell’Eden Court

Theatre di Inverness e nel Playhouse Theatre di Edimburgo.

All’Opéra National de Paris va in scena nel 1984 diretta da Georges Prêtre con Tatiana Troyanos e nelle

repliche Alfredo Kraus/Neil Shicoff, Gino Quilico e Lucia Valentini Terrani.

Nel 1999 avviene la prima nell’Opera House di Detroit con Andrea Bocelli.

L’azione si svolge a Wetzlar nell’Assia nell’anno 1780.

Tra i maggiori interpreti di Werther, sino ad oggi, si ricorda il grande tenore di grazia Tito Schipa.

Scarica qui Turandot di Puccini

Turandot è un’opera in 3 atti e 5 quadri, su libretto di Giuseppe Adami e Renato Simoni, lasciata

incompiuta da Giacomo Puccini (morto il 29 novembre 1924) e successivamente completata da Franco Alfano.

La prima rappresentazione ebbe luogo nell’ambito della stagione lirica del Teatro alla Scala di Milano

il 25 aprile 1926, con Rosa Raisa, Francesco Dominici, Miguel Fleta, Maria Zamboni, Giacomo Rimini e

Giuseppe Nessi sotto la direzione di Arturo Toscanini, il quale arrestò la rappresentazione a metà del

terzo atto, due battute dopo il verso «Dormi, oblia, Liù, poesia!» (alla morte di Liù), ovvero dopo

l’ultima pagina completata dall’autore, rivolgendosi al pubblico con queste parole: «Qui termina la

rappresentazione perché a questo punto il Maestro è morto.» La sera seguente, l’opera fu rappresentata,

sempre sotto la direzione di Toscanini, includendo anche il finale di Alfano.

L’incompiutezza dell’opera è oggetto di discussione tra gli studiosi. C’è chi sostiene che Turandot

rimase incompiuta non a causa dell’inesorabile progredire del male che affliggeva l’autore, bensì per

l’incapacità, o piuttosto l’intima impossibilità da parte del Maestro di interpretare quel trionfo

d’amore conclusivo, che pure l’aveva inizialmente acceso d’entusiasmo e spinto verso questo soggetto.

Il nodo cruciale del dramma, che Puccini cercò invano di risolvere, è costituito dalla trasformazione

della principessa Turandot, algida e sanguinaria, in una donna innamorata.

Jean-Philippe Rameau: Castor et Pollux

Tragedia in musica (un prologo e cinque atti) su testi di Pierre-Joseph Bernard

Prima rappresentazione: Parigi, Opéra, 24 ottobre 1737

Quest’opera, terza esperienza di Rameau in campo teatrale dopo “Hyppolite et Aricie” e

“Les Indes galantes”, è probabilmente il suo capolavoro; la partitura riesce a descrivere

con forza la poetica degli affetti, i conflitti e i contrasti tra dovere e passione, tra vivace

sensualità e cupa malinconia, ma più di ogni altra cosa, attualizza la dedizione, sino al sacrificio

supremo, dei due fratelli. Tra i vari momenti interessanti di quest’opera sono da evidenziare

alcune arie particolarmente toccanti, tra cui la famosa “Tristes apprêts, pâles flambeaux”,

nonché la celebre ciaccona dell’ultimo atto.

Il pubblico accoglie con poco entusiasmo questo lavoro di Rameau che, dopo 21 repliche, resta

accantonato per quasi 18 anni. Rameau, nel 1754, sottopone la partitura a una radicale revisione,

ne fa anche una riduzione per musica da camera, e la porta in scena mentre infuria la polemica tra i

fautori dell’opera comica italiana e quelli della “tragédie lyrique”, la cosiddetta Querelle des Bouffons.

Questa volta l’opera riscuote notevoli apprezzamenti e in breve tempo viene considerata la risposta più

efficace al partito dei “buffonisti”, che nel 1752 avevano presentato al pubblico francese

“La serva padrona” di Pergolesi.

Il librettista Pierre-Joseph Bernard rielabora il mito dei Dioscuri in modo assai libero ed originale, e,

pur lasciando inalterato il tema della fratellanza, modifica la vicenda dei due fratelli, sia rispetto

alle fonti classiche, sia rispetto a quelle rinascimentali.