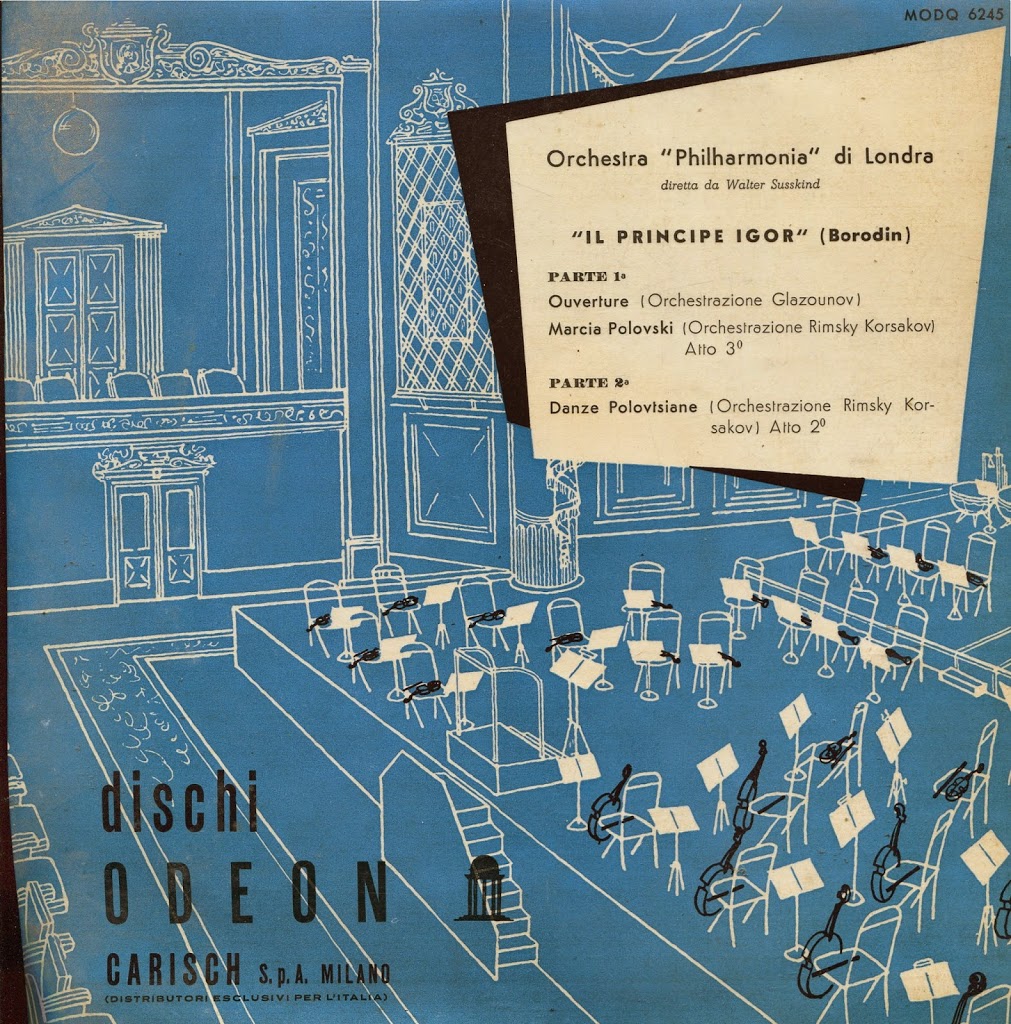

Scarica qui Il principe Igor di Borodin

Il principe Igor’ (in russo: Князь Игорь?) è un’opera di Aleksandr Porfir’evič Borodin.

Il compositore scrisse anche il libretto basandosi sul poema epico slavo Canto della schiera di Igor’,

che narra la fallita campagna del principe Igor’ Svjatoslavič di Novgorod-Severskij nell’antica Russia

di Kiev contro gli invasori Cumani/Poloviciani nel 1185.

L’opera, articolata in un prologo e quattro atti, era incompiuta alla morte del compositore, nel 1887,

e venne rivista e completata da Nikolaj Rimskij-Korsakov e Aleksandr Glazunov.

Scarica qui la sinfonia nr.7 di Beethoven

La Sinfonia n. 7, scritta a distanza di tre anni dalla Sinfonia n. 6 “Pastorale”,

tra il 1811 ed il 1812, non ha una linea di continuità con le precedenti sinfonie,

che furono composte dal 1801 al 1808 senza interruzione. Tra il 1809 e l’inizio della

composizione della nuova sinfonia, Beethoven aveva portato a termine il Concerto

per pianoforte n. 5, l’ultimo, (1809), le musiche per l’Egmont di Goethe completate

intorno al 1810, il Quartetto in fa minore op. 95, dello stesso anno.

La scrittura della Sinfonia n. 7 iniziò a Teplitz, una città termale in Boemia dove

Beethoven seguiva una cura nel 1811, sperando recuperare ivi il suo udito[1].

La prima esecuzione ebbe luogo l’8 dicembre del 1813 nella sala grande dell’Università

di Vienna per un concerto di beneficenza. Richard Wagner in L’opera d’arte dell’avvenire

così descrisse questa sinfonia: «La sinfonia è l’apoteosi della danza:

è la danza nella sua suprema essenza, la più beata attuazione del movimento

del corpo quasi idealmente concentrato nei suoni. Beethoven nelle sue opere

ha portato nella musica il corpo, attuando la fusione tra corpo e mente.»