Risposta

Mahler: Symphony n.1 in D major

The Titan

Bruno Walter conducting the Columbia Symphony Orchestra

Lato A

1

Langsam

2

Kraftig bewegt

3

Feierlich und gemessen (beginning)

Lato B

1

Feierlich und gemessen (conclusion)

2

Stumisch bewegt

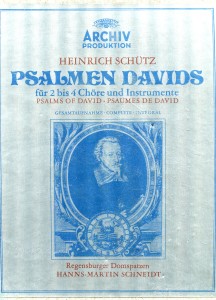

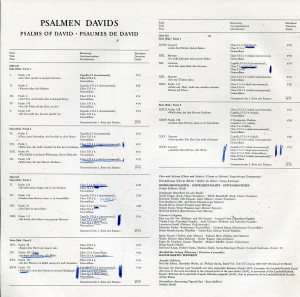

Si tratta di otto lp con musiche di Monteverdi, Frescobaldi, Corelli, Couperin, Vivaldi

otto lp con musiche di Dvorak, Frank, Grieg ,Musorgskjj Cajkowskj…

Si tratta di 8 lp dedicata Beethoven.