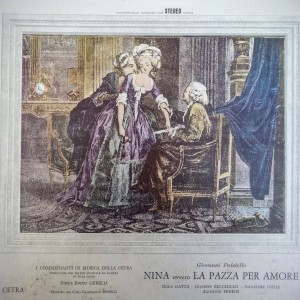

Scarica qui Nina, la pazza per amore

Nina, o sia La pazza per amore è una commedia per musica del compositore Giovanni Paisiello su libretto di Giovanni Battista Lorenzi, basato sulla traduzione di Giuseppe Carpani di Nina ou la Folle par amour di Benoît-Joseph Marsollier de Vivetières, libretto per un’opera di Nicolas Dalavrac.

Una versione riveduta in due atti andò in scena al Teatro dei Fiorentini di Napoli nell’autunno del 1790; per questa versione Paisiello aggiunse tre brani (la canzone del pastore, un’aria per Giorgio, il quartetto nel finale primo).

L’opera fu accolta con entusiasmo, grazie alla capacità della musica di suscitare commozione e alle atmosfere campestri (la canzone del pastore prevede l’accompagnamento di una zampogna).

Particolarmente famosa l’aria di Nina Il mio ben quando verrà, in cui ha un ruolo importante il flauto.