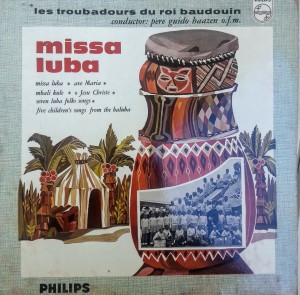

La Missa Luba è una cornice della messa latina, cantata in stili tradizionali della Repubblica Democratica del Congo . Fu composto da padre Guido Haazen, frate francescano proveniente dal Belgio e originariamente eseguito e registrato nel 1958 da Les Troubadours du Roi Baudouin (Troubadour di Re Baudoin), un coro di adulti e bambini della città congolese di Kamina nella provincia di Katanga .

La musica per la Messa non è stata scritta. Padre Haazen ha risposto alla richiesta dei cori che vogliono eseguire il pezzo pubblicando una trascrizione della versione registrata nel 1964, con una nuova edizione nel 1969.

Il Kyrie è nello stile di un kasala , un canto Luba di lutto. Il Gloria è improvvisato nello stile Kiluba caratteristico di Katanga. Il Credo , la sezione più lunga della Messa, si basa su cinque canzoni popolari legate da improvvisazioni. Il testo del Credo si riferisce alla crocifissione di Cristo e la parte vocale della Missa Luba è preceduta dal solito annuncio della morte, prima sul kyondo (tamburo del tamburo), poi sui kikumvi ( tom-tom ). Segue un kilio ( elegy ) senza accompagnamento di percussioni, cantato dalla voce solista. Il Sanctus e il Benedictus sono stati ispirati da una canzone di addio di Bantu . L’ Hosannah è una danza ritmica di Kasai, e l’ Agnus Dei è una tipica canzone di Bena Luluwa, come potrebbe essere sentita intorno a Kananga .

Il Gloria descrive il Vangelo di Pier Paolo Pasolini secondo S. Matteo (1964). Il Kyrie è stato usato nel film messicano Un alma pura (1965) e nel film MGM The Singing Nun (1966).Il Sanctus è stato protagonista nel film di Lindsay Anderson del 1968 Se … interpretato da Malcolm McDowell , con cui la messa era per un tempo strettamente identificata. È stato utilizzato anche nel telemovie Deadly Voyage (1996), in cui ha accompagnato i crediti di chiusura; in Lost e Delirious (2001); e in Never Let Me Go (2010).

Il Clash si riferisce alla registrazione nei testi di “Car Jamming” nel loro album del 1982 Combat Rock . La cover dell’album Troubadours appare brevemente nel film di Stanley Kubrick A Clockwork Orange (1971), mentre il personaggio di Malcolm McDowell, Alex, passeggia in un negozio di dischi.

La Missa Luba è stata la più riuscita di molte messe di musica mondiale create negli anni ’50 e ’60. Essa eclissa la precedente Messe des Savanes (1956) organizzata da Abbé Robert Wedraogho in Upper Volta (ora Burkina Faso ) e ha dato origine a numerose imitazioni, tra cui la Misa Criolla (1964) organizzata da Ariel Ramírez e dalla Misa Flamenca(1966) Ricardo Fernández de Latorre e José Torregrosa

Scarica qui Dante Symphony di Liszt

I titoli delle due composizioni, “Eine Symphonie zu Dantes Divina Commedia” e “Après une lecture du Dante – Fantasia quasi sonata“, sono indicativi, soprattutto il secondo, quello cioè riferito alla composizione pianistica, della nuova vita trasfusa nelle forme tradizionali dalla creatività lisztiana mossa dalla lettura del testo dantesco.

Entrambe le composizioni si rifanno a generi della tradizione (sinfonia, sonata) pur non accogliendone la forma se non in una lontana apparenza che comunque non è dettata da sensi di obbligo da parte del compositore ma dal fatto che la forma-sonata, così com’era stata portata avanti da Beethoven, ben si adatta alla presentazione di una dialettica di contrasti, incarnati dai temi musicali.

Ecco così, quindi, una sinfonia che tale non è, almeno in senso classico. Prima diversità, che salta prepotente all’orecchio dell’ascoltatore, è la macro-struttura, la divisione dei movimenti della sinfonia: non vi è la classica ripartizione in quattro, ma in tre movimenti, di cui i primi due ispirati alle prime due cantiche della Divina Commedia, il terzo costituito da un “Magnificat“, essendo, per diretto consiglio di Richard Wagner, cui la sinfonia è dedicata, impossibile rappresentare il Paradiso, o meglio forse, nell’idea di Liszt, essendo impossibile rendere musicalmente ciò che Dante ha espresso nel poema.

“Inferno” è un ampio movimento che coniuga in sé vari aspetti dell’arte musicale dell’Ottocento: è un poema sinfonico, è un primo tempo di sinfonia in forma-sonata, articolato in termini di esposizione di due gruppi tematici, sviluppo e ripresa, è in sé una vera e propria sinfonia, secondo il principio della pluralità di movimenti all’interno di un movimento unico, come può essere ad esempio il Concerto n.1 per pianoforte e orchestra.

Il movimento inizia con un motto affidato ai tromboni, ripetuto tre volte corrispondente alla triplice anafora dantesca epigrafata in cima alla porta dell’inferno: “Per me si va nella città dolente / Per me si va nell’etterno dolore / Per me si va tra la perduta gente“; a questo motto fanno eco trombe e corni: “Lasciate ogni speranzza o voi ch’entrate!“. Segue l’Allegro frenetico, corrispondente al primo gruppo tematico, ma anche primo tempo della micro-sinfonia. Secondo gruppo tematico, ovvero secondo micro-tempo, in tempo lento, ispirato dai versi “Nessun maggio dolore / Che ricordarsi del tempo felice / Nella miseria“: è l’episodio di Francesca da Rimini (Inferno, Canto V). Lo Sviluppo è una sezione di Scherzo, “come un’empia risata di derisione“, secondo le parole di Liszt, terzo tempo, quindi, della micro-sinfonia “Inferno“, chiusa da un quarto tempo, Allegro, costituito dalla ripresa.

Lo scontro dialettico è quindi tra dannazione e pietà, tra aspra necessità di condanna e ovvia commozione nei confronti della fragilità della natura umana. Liszt riesce a centrare perfettamente questo doppio aspetto della poesia dantesca e lo fa proprio non inserendolo nella forma classica della sinfonia, ma creando una forma che è a metà strada tra un poema sinfonico e una sinfonia di cui prende a prestito principalmente l’elemento di contrasto dialettico, dove però, a differenza della sinfonia beethoveniana, non vi è a mio giudizio né vincitore né vinto: i temi, soprattutto il bellissimo seocndo, sono isole che non si toccano, come quelli del grande di Bonn.

Il cammino verso la luce è lo spirito del secondo movimento dell’intera sinfonia, il “Purgatorio“. Le sonorità danno l’impressione di una sterminata interiorità, colta in un momento di desolata attesa, sospesa nell’eternità, illuminata soltanto dalla gioia futura; e il movimento trapassa lentamente, in una dimensione che appare senza tempo, verso il Paradiso, di cui è offerta col Magnificat, quasi tutto in piano, una briciola di estatica contemplazione.

La Sonata dantesca, precedente alla sinfonia, essendo stata composta nel 1837, rivela un rapporto con la forma classica simile a quello che abbiamo già rilevato nell’altra opera ispirata alla Divina Commedia. Particolarmente chiarificatore è il sottotitolo apposto da Liszt stesso: “Fantasia quasi sonata“. Le due sonate beethoveniane dell’op.27, tra cui la famosissima in do diesis minore, detta “Al chiaro di luna“, portano l’indicazione “Sonata quasi una fantasia“; l’inversione dell’espressione beethoveniana non è assolutamente casuale, anzi è non solo indicatrice della natura della composizione in questione, ma addirittura dell’istanza poetica del romanticismo musicale.

Beethoven ammette l’ampliamento della sonata classica mediante l’apporto della fantasia, Liszt, invece, ammette che la fantasia possa avvicinarsi o far suo, modificandolo, uno schema formale. Con Beethoven un processo arriva al suo culmine, direi al suo limite: l’idea è in sé incarnata in una forma, si esplica in uno schema che è la sua verità di esistenza.

Andrea Amici – da un vecchio manoscritto senza alcuna indicazione

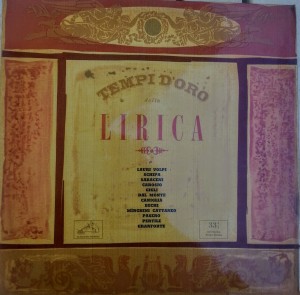

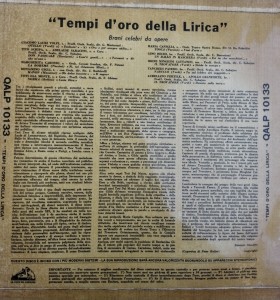

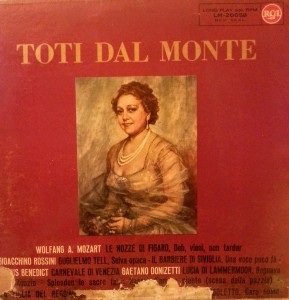

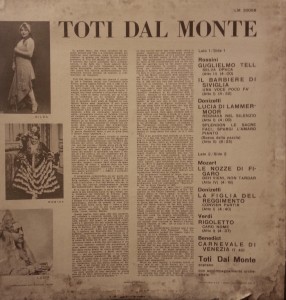

Toti dal Monte, nome d’arte di Antonietta Meneghel (Mogliano Veneto, 27 giugno 1893 – Pieve di Soligo, 26 gennaio 1975), è stata un soprano e attrice italiana.

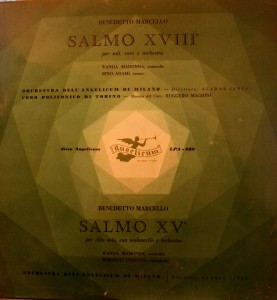

Scarica qui lp di Benedetto Marcello

Benedetto Giacomo Marcello (Venezia, 24 luglio 1686 – Brescia, 24 luglio 1739) è stato un compositore, poeta, scrittore, avvocato, magistrato e insegnante italiano. A lui è dedicato il Conservatorio di Venezia.