Scarica qui la messa di mezzanotte di Charpentier

Nella natalizia Messa di Mezzanotte Charpentier fa risuonare il Mistero

E’ musica “alta”, pensata e scritta per un uditorio raffinato, colto e preparato; ma è nel contempo una forma di intrattenimento artistico e spirituale immediata e diretta, destinata a riscaldare il cuore e gli animi di chiunque abbia intenzione di stare di fronte al miracolo del “Dio fatto uomo” attraverso gli occhi semplici e stupiti della gente comune.

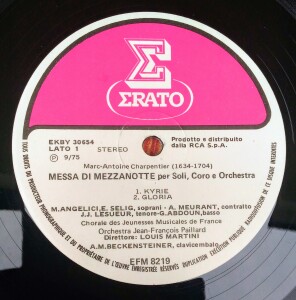

È questa, in sintesi, la cifra distintiva che caratterizza la Messe de Minuit pour Noël di Marc-Antoine Charpentier (1643-1704), musicista francese attivo ai tempi dell’assolutismo “illuminato” del Re Sole; ed è proprio in tale direzione che si è mossa l’interpretazione guidata da Jean-François Frémont a capo dell’ensemble corale Maîtrise des Petits Chanteurs de Versailles e di quello strumentale Sinfonie Saint-Julien, volta a svelarne il fascino discreto e i contorni maggiormente poetici (cd pubblicato da Ameson e distribuito da Codaex).

Si tratta di un’opera concepita con ogni probabilità intorno agli anni Novanta del XVII secolo per la chiesa parigina di San Luigi, dove Charpentier ricopriva la carica di Maître de musique presso il raccolto ambiente religioso dei Gesuiti, così lontano dai lussuosi sfarzi di corte. E in un clima di intima familiarità, per accompagnare la prima funzione liturgica del giorno di Natale, a coronamento di una lunga vigilia di attesa e preghiera, il compositore ha attinto ad alcuni brani derivati dall’antica tradizione francese dei Noël, utilizzandone le melodie come spunto tematico sopra cui intrecciare il proprio ordito polifonico; la Messa di Mezzanotte, lungi dal rappresentare un semplice esercizio stilistico, si impone così come un modello singolare e in qualche modo “trasversale” all’interno del panorama musicale dell’epoca, senza per questo mai tradire una profonda aderenza all’originario messaggio evangelico.

I suggestivi motivi popolari riferiti ai pastori, alla Vergine, a San Giuseppe o al Bambin Gesù offrono infatti lo spunto per una sobria elaborazione contrappuntistica che scandisce le diverse sezioni di questo rito solenne, in uno scarto di prospettiva chiamato ad assecondare idealmente la scelta di assoluta povertà compiuta da Gesù, il Re dei re, nato in una stalla disadorna e non in una reggia come quella di Versailles”

Jacopo Peri (Zazzerino) (Roma, 20 agosto 1561 – Firenze, 12 agosto 1633) è stato un compositore, organista e tenore italiano durante il periodo di transizione tra Rinascimento e barocco.

L’Euridice è un melodramma musicato da Jacopo Peri nel 1600 su libretto di Ottavio Rinuccini.

Storia

Occasione della composizione furono le nozze di Maria de’ Medici, figlia del granduca di Toscana Francesco I de’ Medici, con Enrico IV di Francia, celebrate nel Duomo di Firenze il 5 ottobre 1600. Il melodramma musicato da Peri fu rappresentato per la prima volta a Palazzo Pitti il giorno successivo (6 ottobre 1600) con Francesco Rasi, Francesca Caccini, Vittoria Archilei, Emilio de’ Cavalieri e Jacopo Corsi all’organo. Questa costituisce convenzionalmente la data di nascita del melodramma, pur non rappresentando la prima rappresentazione in senso assoluto di un’opera in musica in quanto qualche anno prima era stata rappresentata una Dafne musicata dallo stesso Peri su testo dello stesso Rinuccini.

Nel 1616 avviene la prima nel Palazzo del Podestà (Bologna) nella seconda versione.

Nel 1960 avviene la prima nel Giardino di Boboli con Luciana Palombi ed Agostino Ferrin.Struttura

L’Euridice del Rinuccini è un unico lungo testo in versi settenari ed endecasillabi, alternati liberamente, senza divisione in atti e senza che possano essere identificate strutture formali simili alle arie.

Dopo un prologo, cantato dalla personificazione della “Tragedia”, la scena si apre su di un ambiente pastorale dove si celebrano le nozze di Orfeo con Euridice con i pastori che intonano il coro a 5 voci “Al canto, al ballo”; questo coro, che presenta vari passaggi in imitazione testimonia come «la tradizione contrappuntistica sia presente anche nel primo esemplare del nuovo stile monodico».

Successivamente Orfeo saluta i luoghi che lo vedono sereno, un brano giudicato da Massimo Mila il primo esempio storicamente noto di “recitar cantando”. Subito dopo, preceduti dal suono di un triflauto, in un ambiente agreste, intervengono nell’ordine i pastori Tirsi e Dafne. Quest’ultima narra la vicenda di Euridice scomparsa dopo essere stata morsa da un serpente mentre era intenta a cogliere fiori. Segue il lamento di Orfeo “Non piango non sospiro” giudicato il vertice lirico e musicale dell’opera.

Nella scena successiva Orfeo, davanti alle porte dell’Averno, con l’intento di commuovere gli abitanti degli inferi, canta l’arioso “Funeste piagge”. Dal punto di vista musicale si ha l’imitazione del pianto è realizzata con un contrattempo sull’esclamazione “Ohimè” e dall’inflessione armonica dalla dominante alla sensibile. Proserpina interverrà per piegare Plutone, ed Euridice viene resa ad Orfeo. La scena è chiusa da un doppio coro di ombre degli inferi che l’assenza della voce di soprano rende di timbro scuro.

Si ritorna alla scena iniziale: ninfe e pastori si rallegrano per il ricongiungimento di Orfeo ed Euridice con cori che si alternano a danze, in sintonia con l’occasione nuziale che ha dato origine alla festa.

Anche Giulio Caccini, il quale aveva contribuito all’Euridice del Peri con alcune arie (l’aria di Euridice, l’aria del pastore e il coro “Al canto, al ballo”) si pose a musicare, nello stesso anno, lo stesso testo del Rinuccini.